2014.11.22

ラップルコンクリート

こんにちは!

設計担当の四宮です♪

実は先日、平成建設がテレビ番組『ガイアの夜明け』で特集されました!!

現在、進行中のもう一つの現場ブログ:ポケットパークがもてなすマンションも全国デビューしてしまいました(^^)

撮影の裏側はこちらをご覧ください!! http://blog.heiseikensetu.co.jp/blog/apartment6/entry/992.html

皆様、放送はご覧いただけましたでしょうか!?

見逃してしまったという方!ご安心ください。

11月27日 (木) 21:00より、BSジャパンにて再放送がございます!

是非、チェックしてみてください♪

さて、センター南駅前マンションでは、

前回、建物を支える固い地盤まで掘削が終えたことをお伝えいたしました。

今回の基礎の深さは地下4.5mですが、

建物を支える支持地盤の深さは、地下6.0mにもなるのです!!

…あれ?基礎の底から支持地盤まで1.5mの高さが残ってしまいますね??

この部分には、固い地盤に匹敵する固いもの。

すなわち、コンクリート流し込みます!!

基礎にかかる建物の荷重を確実に支持地盤へ伝えるために、

支持地盤より上の地盤を、コンクリートに置換する(入れ替える)のです。

この工法のことを

『ラップルコンクリート工法』と呼びます。

ラップルコンクリート打設の様子です。

作業構台の上、手前の青緑色の車はポンプ車。

現場内の狙った場所にコンクリートを圧送する能力を持っています。

奥にはミキサー車が写っています。こちらはよく道路でも見かけますね。

工場から現場まで、コンクリートが途中で固まってしまわないように

タンクを回転させながら移動することができます。

高さ1.5mのコンクリートを、敷地いっぱいに流し込んでいます。

1.5m…

私の身長だとアゴまで埋まってしまいますよ(汗)

打設を終えた状態がこちら!!

次に、基礎を作る前に、隣地との間の土が崩落しないように

支えていた切梁(赤い鉄骨)を外します。

下のラップルコンクリートが土留壁を支えてくれるようになり、

安全が確保されるようになりました。

この写真では、今まで土留壁を突っ張って崩落を防止していた油圧ジャッキを

職人さんが分解しています。

余談ですが、このジャッキには計器がついています。

現場の所長は毎朝計器を確認し、

崩落の危険がないことを確認してからでないと

作業を行うことができない決まりになっているのです☆

切梁と作業構台が撤去され、ここから基礎の鉄筋を組み上げる作業が開始となります!

現場がどのように変化するかと言いますと…

詳細はまた次回、お伝えします!!

2014.11.08

ターニングポイント

8月に工事がスタートして、早3ヶ月。

『臨場感』がモットーの本ブログも8回目を迎えました。

いつもご愛顧いただきありがとうございます。

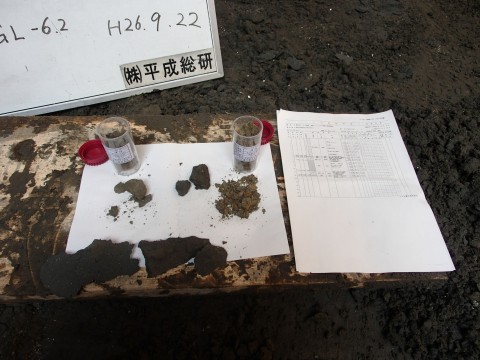

今回は、「床(とこ)付け面確認」の模様を、設計職人・花川が

お伝えします。

数週間前のブログでご紹介した子ユンボたちです。

彼らがいったいどこまで掘ったかと言いますと、、、

こんなに掘っちゃいました!

6.2mもある今回の建物の基礎の深さと大きさ、写真で

伝わりますでしょうか?

そして、、、

最初の写真では褐色をしていた土の色が、

今回は明らかに異なるやや青みを帯びた「暗灰色」になっています。

土の表面を「ガチャ」と呼ばれるレンチの尖った方の先で突いてみると、

簡単に刺さらず、わずかに湿気を帯びた粘土質であることが分かります。

この土が果たして、今回の建物を支える強度を備えた密実な

「土丹」(どたん)と呼ばれる層の土なのかどうか?

この層が、敷地全面に亘って均一に分布しているかどうか??

まさに、「そこがポイント!」なのです!

すかさず事前に採取しておいた土質サンプルを取り出し、

(2番目の写真で豊田設計士の隣に写っている黒袋に入っていたのはこれです)

見た目や、手触り、そして匂いなどから、見定めていた地層と

同一であることを確認します。

構造設計者の意見も聞きながら行われた現場での慎重な話合いの末、

出た結論は・・・

「多少の高低差は認められるものの、次の工程に進んで問題なし◎」

深く掘り下げる「下へ」の工事はひとまずここまで。

次回からは、「上へ」積み上げる工事になります。

どんな景色が見られるか、ご期待ください!

2014.10.24

監督さんを紹介します!

こんにちは。

設計課の豊田です^ ^

現場は着々と進行中です◎

さて、今回はちょっと一息。

現場監督さんの紹介です☆

この現場を取りまとめているのは、お二人の監督さん。

左が、山本友和さん。 37歳

右が、城(しろ)三己さん。 27歳

ちょうど10歳差だそうです!

お二人とも真剣な顔つき。

でもお話すると、とっても気さくで冗談も飛び交っています♪

職人さんともいい雰囲気ですね。

お二人のタッグで、現場は安全に管理され、

確実な施工がなされています★

今回の敷地はちょっと特殊で、、、

駅前のバスロータリーに面していて、建物の3階とつながる設計になっています。

(第1回のブログでもご紹介させていただきました☆

http://blog.heiseikensetu.co.jp/blog/apartment5/archives/y2014/m08.html )

現場に行くと、ロータリー側からふらっと覗かれていく方をよくお見かけします。

通りがかりに上から覗ける現場も珍しいですよね。

この景色も今のうちです!

現場にご興味を持っていただけるのは、とっても嬉しいことです♪

こちらとしては、身が引き締まります!!!

でも・・・

くれぐれも落ちないようにお気を付けくださいね^ ^

皆様に見守られながら、引き続き、工事を進めてまいります!

そして最後にこちらの写真・・・

何やら雑談中・・・?

あやしげ。。。

続きは次回に★

2014.10.08

親ユンボ・子ユンボ

先日の台風18号、すごい勢力でしたね!

私の住んでいる地域では、土砂災害警報が発令されていたそうです。

雨漏り・浸水等…大丈夫でしょうか?

住まいに水は大敵です!

異常があれば、早めにご相談ください。

こんにちは。

設計担当の四宮です♪

タイトルの件、

前回、花川より紹介させていただいた彼らです。

http://blog.heiseikensetu.co.jp/blog/apartment5/entry/974.html

先日、現場で実物を見て、柄にもなく感銘を受けてしまいました。

…なので、特集を組んでしまおうと思います☆

通称:親ユンボ

写真の彼ですね。

彼の特筆すべきポイントは、

「スライドアーム式」に種別されることです。

その名の如く、腕 伸びます。

今回の現場に普通のユンボではなく、

彼が導入されたことには理由があります。

この現場…基礎がとっても深いのです!

9階建て、地上約30mの建物に対して、

基礎は地下4.5m、そこから訳あって、さらに1.5m程、掘削します。

(この訳は、また今度お伝えいたしますね!)

ちなみに、普通の戸建て住宅の場合、

基礎の深さは0.5m程度で済むことも多いのです。

比較すると、ものすごい深いことが分かります!

もし仮に、建物が高いのに基礎が浅かったら…?

大きな地震が発生した時に、建物がひっくり返ってしまうのです!

だるまの頭を、強めにデコピンした姿をイメージしていただけると

分かりやすいでしょうか (・ω・)σピシッ

今回の基礎深さは、

・現地地盤の状況調査

・建物の構造計算

・現場の施工性

などなど、様々な要因を複合的に検討して決定しています。

そのようなわけで、

今回の現場に最も適する重機として、彼に白羽の矢が立ったのでした(^^)

(※メーカー図より引用)

さて、どれくらい腕が伸びるのかと言いますと・・・

深さ7.8m!

水平方向に伸ばすと10m以上!!

にもなるのです。

(もっと伸びる重機のご用意もございます。byメーカー)

写真奥に移っているのが子ユンボ2号です。

(1号は離れたところで作業中でした。。残念(>_<) )

こちらの子は、いわば「普通」のユンボです。

でも、すごいんです!

理由は写真をよーく見ていただくとわかります(^^)

親ユンボがいる構台の下で、せっせと掘り進める子ユンボ。

親の腕が届きやすい位置へ、周りの土をかき集めているのです。

子ユンボのアームの下に、斜めの鉄骨材があるのが見えますでしょうか?

これはブレースといって、作業構台が多少揺れても崩れてしまわないように

足元を固定しているものです。

そう、子ユンボの何がすごいかと言いますと!

オペレーターの職人さんとのシンクロ率の高さです!!

狭いスペースでブレースを躱(かわ)しながら、

何事もないかのように作業を進めていきます。

間近で見ていると、ショーとしてお金取られてもおかしくないくらいの

職人技が拝めます。

こうして、子ユンボ ⇒ 親ユンボ ⇒ ダンプカーへと、

現場の土が搬出されていきます。

もちろん、ダンプカーで出たあとは、

道路の清掃もばっちり行っていますよ♪

2014.09.26

土工事、どこまでも...

こんにちは!

設計担当の花川です。

爽やかな秋空の下、

現場では文字通り、地味~な

「土(ど)」工事が進んでいます。

地味とはいっても、建物を支える基礎工事。

最も大事な部分ですので、

ちょっとだけ詳しくお伝えします!

写真中央に見える赤いもの、

これは一般に仮設鋼材と呼ばれるもので、

異なる現場で何度も使い回せるように、

防錆塗料が塗られています。

今回は、重機が乗る「乗入れ構台」を支えたり、

土に打込んだ、長いH鋼(親杭)が掘り進めても倒れて来ないよう、

突っ張って支える「切梁」や

隅部を固める「火打梁」の役割に用いています。

その下に見えている黒いフレーム状のもの、

これは前回のブログでご紹介したように、

事前に打込んでおいたH鋼です。

乗入れ構台の形をあらかじめ想定して

打込んであったのが、掘り進めて見えて来たのです。

工事は段取り、といわれる所以ですね!

構台を延伸しながら、パワーショベルで更に掘り進みます。

写真に写っている大きい方の機械は、腕が伸縮するタイプの

「スライド式コンマ4」

(=0.4立米のバケットが先端についている、の意)

小さい方は、

「コンマ1.5」なのだそうです。

(工事監督:山本談)

写真の手前側から奥に向かって、親子バケツリレー方式で

掘り進めていきます。

間近でみると迫力満点です!

パワーショベルには色々な呼び名がありますが、

現場で一番よく耳にするのは、「ユンボ」。

JUMBOというメーカーの商標が定着したもの

なのだそうです。

「どこまで掘るんですか?」(子ユンボ)

「マダーヨ、マダマダ!」(親ユンボ)

そんな会話が聞こえて来そうな、土工事現場でした・・・

次回は、更に掘り進んだ模様をお伝えします!