2015.02.19

現場見学のご案内

(イメージ)

こんにちは。

いつも現場密着ブログをご覧頂きありがとうございます。

今日は、賃貸マンション経営をご検討中の方向けに

当現場の現場見学のご案内をさせていただきます!

通常ですと、建設中の工事現場を見学できる機会はなかなかないのですが

こちらのセンター南駅前都市型マンションでは、建物の構造部や施工精度などをご見学頂けます。

<見どころ>

① 堅牢な造りの鉄筋コンクリート造

② 厚さ200mm以上の床

③ 二重構造になっている、床・壁・天井

など、遮音性を高め、快適な住環境をご提案しています。

こちらのブログでも現場の様子はご紹介していますが、

実際に現地で建設中の建物を見て頂きますと、

より建物構造について、ご理解いただけると思います。

完成してからは見ることの出来ない部分が見られる貴重な機会です。

ご関心のある方は、お気軽にご連絡ください。(予約制)

担当がご案内いたします。

<ご連絡先>

平成建設 藤沢支店 TEL.0466-31-0811

2015.02.10

大きく空いた穴の正体は・・?

こんにちは、設計課の豊田です☆

前回は花川から 「 水の通り道 」 についてお話させていただきました。

自然の水の流れと付き合いながら、安全な建物を造っていくために、

たくさんの対策が取られているのですね◎

対抗して、、、という訳ではありませんが(笑)

今回は「人の通り道」についてのお話です。

前々回のブログの最後に四宮から前ふりがあった

冒頭の写真^^

今日は潔く先にネタばらしを!

穴にこうやって、

よいしょ、

よいしょ、、

よっこらしょ

と、人が通るための穴でした☆

(四宮さん実演ありがとうございます!)

なんのための穴かと言うと、、、

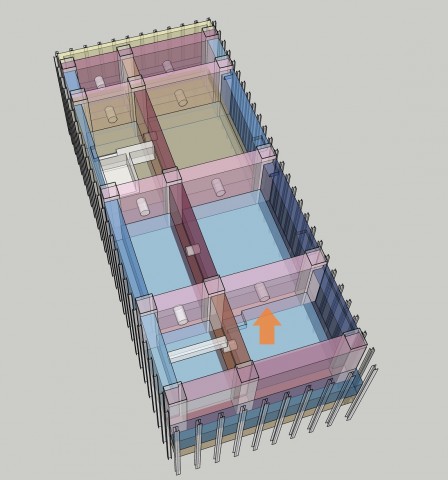

1階の床と基礎の床(耐圧版)の間に「地下ピット」という空間があります。

(前々回のブログで登場したスケッチをご参照ください! http://blog.heiseikensetu.co.jp/blog/apartment5/ )

今いる場所が、そのピット空間になっていきます。

このピット内には、設備や電気の配管を通しています。

この配管の施工や、メンテナンスをするために、

ピット内へ入って作業する必要があります。

コンクリートの型枠を外す時もピットの中での作業になります。

ですが、ピットの中は建物の基礎が壁状に立ち上がり、細かく区切られてしまいます。

建物全体を行き来するため、

矢印の部分のように、人が通れる穴を設ける必要があるのです。

人が通る穴ということで、

「人通口(じんつうこう)」

と呼んでいます。

通るというより 、「 くぐる 」の方がしっくりしますね^^

この人通口、大切な構造体に穴をあけているので、空けっぱなしはいけません!

穴を空けることで、構造体に弱点をつくってしまうことになるからです。

そこで、穴の周りに必要な鉄筋を追加して、きちんと補強していきます。

写真でひし形に組まれた鉄筋が、その補強筋という訳です☆

穴をあけたら補強する!が鉄則です!

今回は、直径60センチの丸い穴が設けれられます。

コンクリートが打設されると、写真よりも一回り小さい印象になります。

そんなに簡単に通れる穴じゃないですよね(笑)

構造に負担がかからない位置とするために、

決まり事を守りながら、

必要最小限の穴で、かつ、くぐりやすい高さで。

(ちょっと高い位置にすると、

足がつりそう!通りにくい!!なんて設計してるんだ!!!

と怒られます。。。笑;)

よいしょよいしょ、とくぐっていくのは、

ちょっとアナログにも感じますが、

人の手で丁寧に造られ、大切に維持管理していくために、

なくてはならない部位のお話でした◎

* * * 現場のひとこま * * *

↑初登場!手前にいるのは鉄筋屋さん

また改めてご紹介します☆

2015.01.21

地下の見えない水

氷点下にこそならないものの、寒い日々が続いています。。。

■雨の降り始めたセンター南駅前広場

現場では、そんな寒さにもかかわらず、テキパキとした身振りで

鉄筋と形枠を組み上げる職人さんたちの姿が見られます。

あまりに当然のような頑張りぶりに、設計者として

いつも背筋が伸びる思いがします。

(現場で活躍する職人さん達に感謝!です)

こんにちは♪ 花川です。

ここ数回、鉄筋についての話が重なりましたので、

今回は少し趣向を変え、「地下水」のことについて

書いてみます。

さて、、、

少々大雑把な話になりますが、

建物にとって、水は基本的に厄介なもの。

付き合い方を間違えると、雨漏りや躯体の劣化等の

原因になる手強い相手なんです。

そう、

前回のblogで紹介している写真で

水が写っているのを、大丈夫?と疑問に思われた方、

その勘、あながち間違っているとは言えません。

というのも、

地上の「目に見える水」については、どこから

どこに向かっているのかが、一目瞭然ですが、

地下の「見えない水」について、その動きが詳しく

分かるようになったのは、実は、比較的最近のこと

なのだそうです。

かいつまんで説明を試みてみますと、、、

- 地下の水は、土を構成する粒子の隙間が完全に水で満たされていて、

- かつ圧力を受けた時にのみ移動する、といったややこしい性質がある。

- よく言われる「水みち」といった言葉から連想されるような、

- 筋状の流れのようなものあちこちに存在しているわけではない。

というのが定説なのだそうです。

さらに、

- 田んぼが無くなって建物が建ったり、井戸が利用されたり、

- そういった人為的な活動で地下水の動きもガラリと変わることがある。

このように、自然的にも人為的にも様々な要因が絡むことから、

地下水の動きは専門家でもない限り、正確には予測しずらい

というのが現状なのです。

・ ・ ・

今回の建物に話を戻しますと、、

■センター南駅東側のバスロータリーを上空から見たところ

今回の敷地で行われたボーリング調査では、既に1m掘った時点で水が

出ていました。地下水が「いる」ことはある程度、予測がついていました。

でも、どれくらいかは、工事してみないと分かりません。

敷地を上空から眺めた先ほどの写真を再度ご覧ください。

どうもこの水、写真手前側の高台から奥側の早渕川の方へと

向かって動いているようなのです。

見えない(ジュワーっと・・布地にインクがしみこむような)水の動き、

ご想像いただけましたでしょうか?

・ ・ ・

ともあれ、まずは建物への影響を回避しなければなりません!

経験ある山本監督も、今回ばかりは結構困りました。

悩んだ末、選ばれた対策とは?

■こちら!↑↑↑樹脂製の「止水板」です

前回、四宮さんが紹介してくれたように、今回の建物の基礎では、

コンクリートを一発で打てないため、どうしても打継面が出て来て

しまいます。

その境目の建物外周部に、「止水板」をぐるりと回して設置し、

コンクリートのわずかな隙間にも浸透してくる水をシャットアウト。

効果のほどは如何に?

■こちらの写真でよくわかりますね!

もちろん、コンクリート自体も、厚さが1mもあればかなりの

止水効果を発揮しますが、打継部分には特に念を入れて、

対策を施すことが肝要です。

それでも万が一、建物の地下に水が入ってしまった、

どうするのでしょうか?

そんな時のための、いわば「奥の手」が、「釜場(かまば)」、と呼ばれる深さ50㎝ほどの溝です。

ここにいったん水を集めておき、揚水のためのポンプを上からポチャンと

降ろして電気の力で水を汲み上げて、排水をします。

メンテナンス以外では目に触れることのない、建物の地下。

そこで、様々な「水との攻防」が繰り広げられていたのですね!!

次回は、再び、鉄筋の話に戻る予定です。

最後になりましたが、

本年もよろしくお願い致します!

2014.12.26

鉄筋の見分け方

年の瀬ですが、大掃除も年賀状もまだまだこれから…

こんにちは、設計担当の四宮です♪

横浜市 センター南駅前の現場について、

前回は豊田より、基礎の種別と配筋について解説させていただきました。

今回は、その内容を少しだけ掘り下げてお話しさせていただきます(^^)

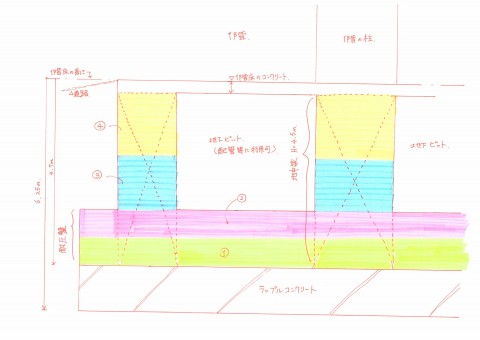

まずは、この建物の基礎の全体像を、ビジュアルでお見せしちゃいます☆

雑な絵ですみません。笑

その分、分かりやすくご説明させていただきますね!

上の絵は、建物の床下の構成を簡略化して記載したものです。

まず、以前お話しさせていただいた「ラップルコンクリート」が一番下にあり、

http://blog.heiseikensetu.co.jp/blog/apartment5/entry/999.html

その上の層である①黄緑、②ピンクの色付の部分が、

前回の話題にあった、耐圧盤です。

http://blog.heiseikensetu.co.jp/blog/apartment5/entry/1004.html

①、②の高さに加えて、③青、④黄色を加えたものが、

高さ4.5mの地中梁になっています。

今回の基礎種別である、直接基礎におきましては、

俗にいう「基礎」とは、この耐圧盤+地中梁のことを示しています。

ちなみに、最初の写真は耐圧盤の上部(②ピンクの層)の工事風景です。

コンクリートは継ぎ目が無いことが理想なのですが、

この現場では、あまりに堅牢で巨大な基礎であるがゆえに、

上図の①~④に工程を分けて、鉄筋工事とコンクリート打設工事を行っています。

※①~④まで1回でコンクリートを打設しようとすると、24時間以上の時間がかかるかもしれません…

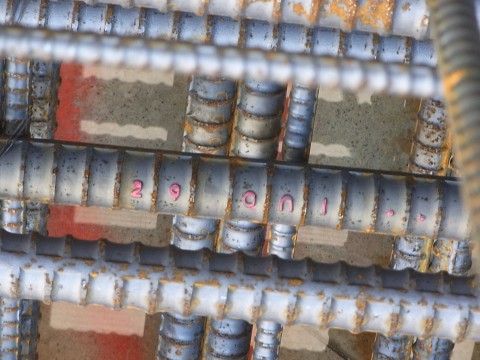

この写真は、柱と地中梁の交点を撮影したものです。

太い鉄筋が規則正しく、組み合わさって、全体を構成していく様は

まさに芸術的な仕事っぷりだと思います。

コンクリートが打設されてしまうと見えなくなってしまう辺りも美学ですね。笑

この鉄筋。もちろんのことですが、適当に入れている訳ではありません。

構造設計者が鉄筋の種類や数・太さを検討し、

鉄筋屋さんがそれを形にするために検討・作図し、鉄筋を加工して、現場で組み立てているのです。

実は、見えている範囲だけで、7種類くらいの鉄筋が使われています。

それらを区別する方法の一つはこちら!!

「29 oni ・・」 …??

これは鉄筋すべてに表示されているマークで、「圧延マーク」と呼ばれるものです。

「29」は鉄筋の太さ。直径が29mmであることを示し、

「oni」は製鉄会社がどこの会社であるかを示しています。

最後の「・・」は、鉄材の種類(強度)です。

構造設計者が指定した鋼種と相違がないか、確認することも

現場を管理する上で、非常に大切なのです。

現場検査中、視線を感じ、見上げると…

現場監督の山本さんが上から工事写真を撮影していました(^^)

撮影しているところを撮影されているとは露知らず…しっかりフレームインさせていただきました!笑

この現場は、今回が2014年最後の現場ブログアップになります。

いつもご愛読いただきありがとうございます!

異常なく、現場は進行中です☆

また来年も9階建てマンションが建ちあがる様子をお知らせさせていただきますので、

引き続きご愛読いただければ幸いです!!

次回は地中梁の中央部分の配筋の模様をお伝えします♪

鉄筋の穴?!

この正体とは…??

乞うご期待!!

2014.12.09

鉄筋がびっしり!今回は基礎も分厚いですよ☆

こんにちは。設計課の豊田です。

さて、現場はついに配筋工事が始まりました!

こちらが、前回最後にご紹介した現場の状況です。

配筋が開始されたばかりの写真を、最後にご覧いただいていました。

その後の状況はというと、、、

鉄筋がびっしり!

柱の形もわかるようになりました。

数えてみると、とんでもない鉄筋の数ですが、

1本1本が必要な太さや長さ、

加工の形状、間隔や位置を守って並べられていきます。

中に入ると、、、

本当にきれいに配置されていますね。 職人さん、さすがです!!

手順や納まりを、きちんとイメージできていなければできない仕事ですね!

何度も言います。職人さん、さすがです!!

(いずれこのブログにも登場していただきましょう☆)

* * *

さて、今回の基礎は“べた基礎”で設計されているのですが、、、

“べた基礎”って、皆さま聞きなれない言葉ですよね。

基礎の種類は、大きく分類すると

「直接基礎」

「杭基礎」

この2種類に分けられ、さらに細かく分類されていきます。

“べた基礎”とは、この「直接基礎」のうちの一つなのです。

一面に鉄筋コンクリートの床=耐圧版をつくり、

この床全体で、建物の荷重を地盤に伝えるものです。

“べた”とは一面にコンクリートを敷き詰める、

という意味があるようです。

その響き通り、べたーっと、といったところでしょうか☆笑

今回はその耐圧版は高さが1.6m。

一度に打設できるコンクリートの量は、学校によくある、25mプール1つ分程度。

今回の耐圧版は、この量を超えるため、2回に分けて打設することになりました。

そのため、このままでは耐圧版としては未完成。

まずは1回目のコンクリートを打設します。

活気のある現場の音が聞こえてきそうですね♪

そして、残りの必要な配筋を行います。

こちらが、その配筋後の整然とした様子。

溜まってしまった水はポンプで吸い上げ、打継面をきれいにして、

(水が溜まってしまう理由は、またどこかでご説明しますね。)

これで次のコンクリートを流す準備は万端です☆

以上が、現在の状況です。

* * *

おまけ・・・

現場では、こんなに大きな移動式クレーンが活躍していました☆

よく見るとタイヤが浮いてる! 前も後ろも!!

なんてちょっと騒いでいましたら、

「それは、アウトリガーという四方に張り出している装置で

斜めになった車体を浮かして水平にして安定させているんですよ☆」

と、隣にいる四宮さん。

豆知識ありがとうございます!!!

では引き続き、現場ブログをお楽しみください。