こんにちは、大工工事部四課の石川です。

最近、季節の変わり目で暑かったり寒かったりして、着ていく服を迷ってしまいますね。

鎌倉の現場に来てから10か月目、今年の冬も鎌倉で迎えることになりそうです。

おや!

蔵の外壁に変化があるのがわかりますか?

そうです。外壁にモルタルが塗られました。

いよいよ、左官工事の始まりです。

しかし、モルタルを塗ってすぐ漆喰というわけではありません。

下塗り、中塗り、上塗りと3回モルタルを塗っていき、その上に漆喰を塗っていきます。

なので、ツブはまだ平らでした。

どの段階で形成されていくのか、今後もしっかりチェックしていきます。

前回の原田君のブログで紹介がありましたが、本屋では階段取り付けが進んでいますね。

もちろん、蔵にも階段があります。

ササラが4本と

束柱と段板が搬入されました。

あれ?本屋よりササラの数が多い?

というのも、蔵の階段は中間に踊り場があるⅬ字型の階段なので、上半分と下半分で2本ずつ、計4本になるわけです。

まずは1本目。

3本の柱をササラの形に欠きこんで、

ドン!

四角く製材してあったので、難なく納めることができました。

2本目はかなりの重量級!!

材料の幅が13センチなので、普通の住宅だと、梁に使われるほどの大きさです。

まわりの梁と比べても、大きいのがわかりますよね。

さらに、梁、柱、差し鴨居が密集しているこの部分に取り付きます。

でっこみ引っ込みを確認し、それぞれの部材を刻んでいきます。

材幅が大きいので、付けたり外したりを繰り返し、

ササラの裏側も壁に合わせて刻み、

ドドーン!!

この存在感は目を見張りますね。

続いて3本目。

このぐにゃっと曲がった梁に取り付きます。

梁もササラも角材ではないので、取り合いがどうなるのか想像もつきませんでした。

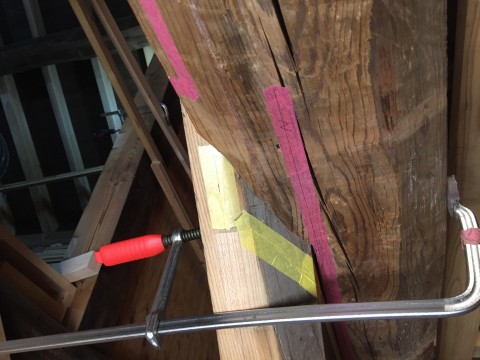

そんな時は、「ひかり板」の出番です。

沼津編ブログの墨付けの時に出てきた、形を写し取って取り合う材に墨をするための板です。

まずはササラの形を写し取り、

梁に墨を出していきます。

斜めに取り合うため、斜めからのぞき込んで墨を写します。

何とか刻み終えて、

ドドドーン!!!

斜めに取り合うところもぴったり納めることができました。

今回はササラ3本目まで、続きは次回に紹介したいと思います。

そして、

久々の助っ人、日紫喜君です。

蔵の階段で使うササラの表面を磨いてくれています。

ササラの取り付けでいっぱいいっぱいになっていたので本当に助かりました。

外部も内部も、協力業者さんの出入りが増えてきて、だいぶ現場が賑やかになってきました。

今年の冬も楽しくなりそうですね。

こんにちは、大工工事部四課の石川です。

お盆休みも終わり、徐々に秋を思わせる日が増えてきましたね。

休みで鈍った体もそろそろ慣れてきた頃ではないでしょうか。

今年は、お盆休みを利用して、高知県へ行ってきました。

休み明けに蔵の「鬼瓦」を取り付けると聞いていたので、高知城の鬼瓦をパシャリ!

鎌倉の現場が始まってからというもの、このような古い建築物を見ると、昔の人は機械やクレーンもないのにどうやって建てたんだろうとつくづく思います。

さて、鎌倉に戻ります。

休み明け、四月から蔵の鬼瓦を残して現場を空けていた瓦屋さんが戻ってきました。

ん!!

トラックの荷台に積んであるのは…

鬼瓦!!

ものすごい迫力ですね。

高知城のと比べると2倍近くの大きさはあります。

鬼の表情をよく見ると、阿吽(あうん)の表情になっています。

陽を意味する「阿形」と、陰を意味する「吽形」。

据え付ける向きなど諸説ありますが、鎌倉の現場では正面に「阿形」がくるようにしました。

据え付ける前に、バランスを確認して、

ドーン!!

一日も経たないうちに据え付け完了していました。

鬼瓦の側面をよく見てみると、何やら文字が見えますよね。

何だかわかりますか?

これは、「へら書き」と言って、瓦を焼く前に、竹のへらを使って、建築した年や建主、設計士、棟梁の名前などを記録するものです。

何百年にわたって、名前が残ると思うと、誇らしいですね。

写真だとわかりづらいですが、下から見上げても、この存在感は凄いです。

瓦工事も無事に終わり、蔵の外部も順調に進んできました。

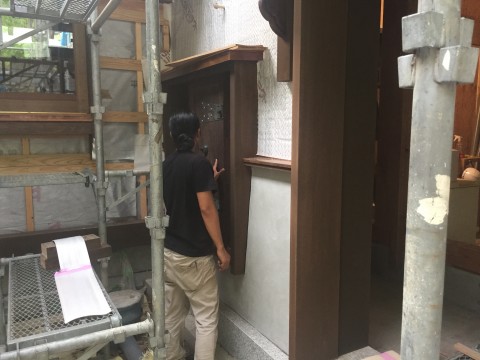

裏の入り口ではシンヤさんが古建具を取り付けていました。

内部も本屋同様、二階の床組みが進んでいます。

そろそろ蔵でも階段も始まる予定です。

まだまだ仕事は盛りだくさんですが、頑張ります。

おまけ

高知県の「鰹の塩タタキ」

美味しかったー!

こんにちは、大工工事部四課の石川です。

毎日暑い日が続きますね。

夏バテしてませんか?

先日、近隣の方からスイカを頂きました。

休憩時間にみんなで頂いたのですが、とても甘くて美味しかったです。

少しの間、本屋に出張していましたが、その間蔵では以前紹介した霧除けに銅板が葺かれました。

じゃん!!

葺きたての銅板はピカピカで、ゴージャスな感じがしていいですね。

ですが、銅板は年月とともに酸化して、「緑青(ろくしょう)」という錆を発生させ、青緑色に変色します。

きれいな青緑色になるまでに20年前後もかかるそうなので、まだまだ楽しみが続きそうですね。

屋根、鉄扉、鉢巻、霧除けと順調に終わり、続いては「腰巻(こしまき)」を進めていきます。

「腰巻」とは、蔵の一階の1mくらいの部分に設けられる壁です。

仕上げに「大谷石」を貼ることによって、耐水性と耐火性を上げ、地面からの水分が漆喰の壁に侵入することを防いだり、火災時の延焼を防ぐ役割を果たします。

まずは、下地を組んでいきます。

よく見ると、ほんの少し勾配がついているのがわかりますか?

この角度を出すのが、なかなか難しいところなんですが、今回は原寸図を描いて正確な角度を出しました。

このように、実際の寸法で書けば、下地の角度や長さも確認ができて、間違えずに施工ができますね。

下地が終わったら、嵐、見切りを取り付けていき、続いては左官屋さんにバトンタッチ。

モルタル用の防水紙を貼り、ラス網を貼っていきます。

ラス網の上からモルタルを塗って、ひとまず完成です。

蔵の嵐も取り付け終わり、外部の下地が完成しました。

もう、蔵の形がはっきりと見えてきましたね。

この後は左官屋さんによって、漆喰が塗られていきます。

仕上がりが本当に楽しみです。

本屋を覗きに行くと…

また、あの二人が!!

もはや名コンビですね。

こちらの内容は、また誰かのブログで紹介があると思います。

こんにちは、大工工事部四課の石川です。

毎日ジメジメ、蒸し暑い日が続きますね。

鎌倉では平日にも関わらず、観光客でいっぱいです。

原田君のブログにもあったように、紫陽花が見頃を迎えています。

長谷寺までは行けませんでしたが、現場の近くにも、紫陽花が咲いていたので、思わずパシャリ!

鎌倉の現場に来てから、今までより、季節の移り変わりに敏感になった気がします。

さて、お蔵入りから4か月、霧除けを二つつけ終わり、ほっと一息…したのも束の間、三つ目の霧除けの取り付けが待っていました。

今回取り付ける場所は、蔵の入り口。

鉄扉の霧除けより少し小さめで、腕木と破風がないシンプルな形のものが付きます。

まずは、持ち送りの加工と取り付けです。

三回目ともなると、慣れたもんです。

腕木がないので、持ち送りに直接桁が乗っかります。

もちろん、ただ乗っけるだけでは不安定になってしまうので、お互いが引っかかり合うように加工していきます。

この形、どこかで見た事ありませんか?

そう、小さな「渡り顎」の完成です。

天秤梁や登り梁に多く使われている仕口ですね。

詳しくは、沼津編ブログの小屋組みのあたりをご覧ください。

垂木を並べて、広小舞、淀、上野地と進めていき、

霧除け三つ目完成です。

シンプルですが、存在感のある霧除け。個人的には今回のが1番のお気に入りです。

本屋に行ってみると、根太組みが順調に進んでいました。

根太組をする時は、床に開口部ができてしまうため、最も危険な状態になってしまいます。

中の仕事が始まると、電気屋さんや設備屋さんなど、様々な業者さんが出入りするため、この危険な状態を少しでも早くなくさなければなりません。

二人で作業すれば、スピードも2倍!近くで作業してた理由がわかりましたね。

7月には鎌倉の海で、海開きがあります。

仕事帰りに立ち寄ってみると、海の家はほぼ完成していました。

本格的な夏がやってきますね。

これからの季節、仕事でもプライベートでも、熱中症には気をつけましょうね。

こんにちは、大工工事部四課の石川です。

最近、夏のような暑い日が続いていますね。体調は崩していませんか?

12月から始まった現場も、早いもので、もうすぐ半年が経とうとしています。

3月にお蔵入りしてから、鉄扉周りを中心に作業をしてきましたが、いよいよ終盤です。

前回のブログで、鉄扉の外枠の取り付けが無事に終わり、続いて「霧除け」を取り付けていきます。

「霧除け」とは、雨が入らないように、開口部の上部に取り付けられる、小さな庇のことです。

小さなと言っても、今回の霧除けはかなり大きいです。

まずは、組み立てる前に、垂木が乗っかる部分、「口脇(くちわき)」の加工をします。

途中まで組み立てて、垂木がちゃんと納まるかを確認し、一度ばらします。

組み立ててしまうと、手が入らなくなってしまうところが出てくるので、先に塗装をし、組み立て開始です。

ちなみに塗装は、タッキーこと瀧本君にお願いしました。

このように作業の都合上、先に塗装をしなければいけないところは、瀧本君にお願いしているのですが、上達が早いですね!

まずは、腕木を支える「持ち送り」の取り付けです。

持ち送りには古材を使用しているんですが、繊細な彫刻が目を引きますね。

加工をするときは、ドキドキでした。

垂木掛け、梁を入れて、垂木を並べていきます。

この時点で、小さな庇には見えなくなってきましたね。

屋根工事でも使用した化粧野地を貼り、破風、淀、上野地と進めていきます。

写真ではわかりにくいですが、破風の幅が壁側と軒先で違うのがわかりますか?

同じ幅だと、正面から見た時にごつく見えてしまうため、軒先側を3センチほど小さくしてあります。

先日、鉄扉も入りました。

やはり、小さな庇ではなく、大きくて立派な庇ですね。

下の段にも霧除けを取り付けたら、完成です。

一方、おじさん助っ人が活躍している中、フレッシュな助っ人二人も駆けつけてくれました。

5月より、大工工事部四課に配属された、内川君と久保田君です。

みんなのマイカップを洗っているのが、内川君。

歯ブラシでゴシゴシ、久保田君です。

二人のおかげで、本屋、蔵の墨消しがほぼ終わりました。

もう一人?もう一匹?助っ人登場?

多いときで8人の大工で作業をしていたので、賑わっている現場が気になって見に来たのかもしれませんね。

今後は猫の手も借りるかも…