こんばんは。大工の山中です。

物騒なタイトルに気分を害された方ごめんなさい!

安心してください、恐ろしい画像は出てきません。

ずばりこれが「首切り」です。

床柱が畳に刺さってるように見えませんか?

違うんです。畳の表面の高さで床柱を切り欠いてあるんです。

大工の技の一つです。

「そこは首切っといて!」

「キレイに首切りしてあるね。」

普段気にも留めず使っているけど、なかなかインパクトのあるネーミングだ・・・。

こんにちは 大工の北村武留です。

先日、お社の新築を請け負わせていただきました。

普段は住宅やマンションの新築、リフォーム工事が多いのですが、こんな仕事もさせて頂きます。

お社をはじめ、寺社建築は宮大工という専門の大工職人がいます。日本中に数多ある神社やお寺。その新築や修繕は彼らが一手に担っています。しかしながら宮大工の数も減少の一途を辿っていて、日本古来の木造建築技術の伝承は難しくなっているのが現状です。

平成建設の大工集団は、その伝統技術の継承に少しでも貢献できれば嬉しい限りです。

担当した右から唐沢大工、矢崎大工、橋本大工です。

恥ずかしがり屋の3人に変わって北村がお伝えしました。

3人さん!GOOD JOB!!

こんばんは。

福田です。

今日は筋交いとタイトルをつけましたが、

そう、在来工法でよく見る筋交いです。

柱と梁が形作る長方形の対角線に入っている材料で、

水平力を受けたとき、構造体が平行四辺形に変形するのを

防ぐものであり、耐震性を強めるものであります。

斜めに1本だったり、2本たすき掛けになっていたりしますが、

たすき掛けになっていると少し手間がかかるかな・・・。

奥の筋交い入れて

→間柱入れて、筋交い分欠く所を、墨をして

→間柱はずして、その分欠いて

→また間柱入れて、手前の筋交い入れて、手前の欠く所を、墨して

→手前の筋交い外して、また間柱はずして、その分欠いて

→やっと間柱入れて、手前の筋交い入れて、金物で補強して、完成です。

書いていても、文章が長くなるほどですが、

新人として大工工事部に入って、先輩の手元や養生・掃除などの

仕事をしていると(もちろん、それらもとても大事な仕事ですよ)、

下地の作業だけど、自分で墨して・切って・取り付けて、ってやると

本当におもしろいよな!!

なっ!ナオト![]()

初めまして、大工の山中です。

福田さんの1つ下の後輩になります。

福田さんに負けないようブログを書いていきたいと思います!

先日、大工技能士の試験を受けてきました!

大工技能士!これが大工さんの資格です。

実技がメインの試験で、小屋組みの模型を作ります。

平成建設の大工の多くは1級建築士や1級大工技能士を目指して日々頑張ってます。

もちろん資格取得は通過点に過ぎません。

ただ通過点としてはとても良い目標です。

試験も終わったし、また新たな目標に向けて頑張ります!

こんばんは。

赤い電気ドラムの持ち主の、フクダです。

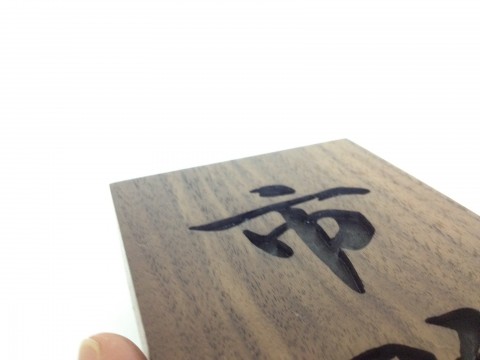

先日、表札を作らさせて頂きました。

以前にも、別荘の表札を作らさせてもらったのですが、

とても気に入ってもらえて、

是非新居にもという大変ありがたい御言葉を頂いたので、作製させてもらいました。

洋風なお住まいですが、昔ながらの縦書きの表札がいいということで、

樹種は、和テイストに偏らなく重厚感あふれる木目とモダンな演出をしてくれる、

ブラックウォールナットにしました。

まずは、加工した材料に下書きをして、トリマーの言う機械で掘っていくのですが、

機械で掘るといっても、手作業なのでものすごく神経を使います。

そして、一ミリのずれも許されない中掘った後は、墨入れになります。

しかし、墨入れがこれまた難しい。

掘った立上りの部分まで塗るのですが、立上り部分はもちろん

木口(小口とも書いて、こぐちと読みます。)になっているので、

塗るというよりは、吸い込ませる感じになります。

だから、墨の量が少しでも多いと勝手に吸い込んでいってしまい、表面に出てきてしまうのです。

そうなると、今までの苦労が水の泡。

表面を鉋で削ったり、サンドペーパーを使ってぼかしたりと、あれこれしなければなりません。

そこで、今回はベビーパウダーを立上り部分に先行して塗布しておいて、

過度の吸い込みを止めるようにしてみたら、これが効果テキメン。

パッと見た後輩が、

今回は掘ってないんですか?

と、間違えるほど表面と立上りの境がシャープに奇麗に仕上がりました。

そして、最後に外部用のクリア塗装をして、

和紙で包みお渡ししました。

お土産もたくさん頂いたのですが、大変感動してもらい喜んで頂けた笑顔が

とてもうれしかったです。

I様ありがとうございました。