こんにちは!

大工工事部のながともです。

2階のボード貼りがあらかた進み、

小屋裏と決着を付ける事に・・・・。

「長澤、階段笠木(かさぎ:階段の腰壁の天端につく板状のもの)

やってみ?」

と、重さんからの指令。

「あっ・・・・(動揺)はい!」

笠木の加工自体は

既に重さんがしてきてくれたので

あくまで

私は下地を組んで

笠木を切って乗せるだけ!!

となるべく

「簡単な事だ・・・気張りすぎるな・・・・」

と励ましつつ、笠木と向き合いました。

下地含めて向き合う事、4時間。

(「ホントにこの寸法で大丈夫かな?」と再確認したりで

初めての仕事は慎重なだけに、めちゃくちゃ時間かかりました;)

「んー。まだ留のところ、つけられるな。

ここはこうして、こうするとつきやすくなるから・・・。」

と昼休みに重さんからアドバイスをもらって

午後、後半戦キックオフ。

30分以上集中力MAXで・・・・

できました!

重要なのはここです。

「留(とめ)!」

重さんから教わった方法を実践して

最後にくさびで締めて

上手く「はえ」ました!

すぐさま笠木の下のボードを貼って

幅木(天井と床の境目につける造作材)を回して

小屋裏の木工事完了です。

あとはクロス屋さんを待つだけです。

まだ1、2階の木工事もありますが・・・。

木工事完了に向けて

駆け抜けます!

では明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

前回のGTSその1(棒隅木の上半分)の解説をします。

先に、あくまで正解はこれだけではないのと

この計算で出したとして

実際もぴったり!という訳ではなく、多少の誤差が生じる可能性もあるため

あくまでご参考までに・・・という事で紹介させて頂きます。

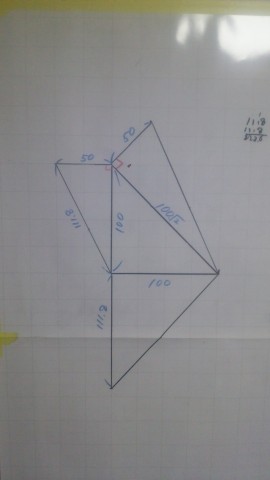

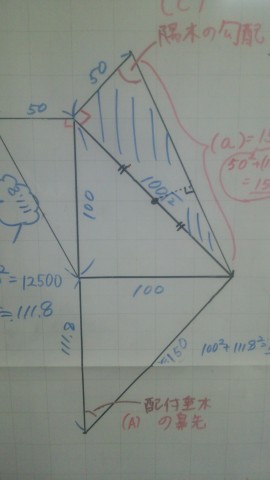

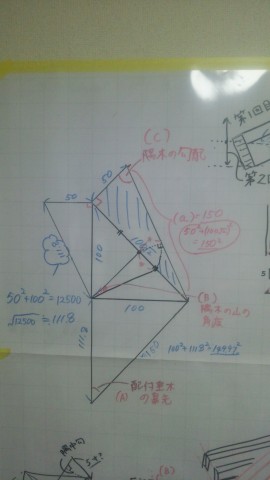

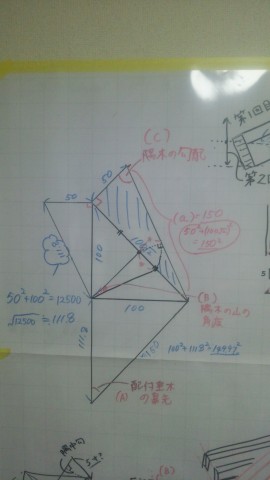

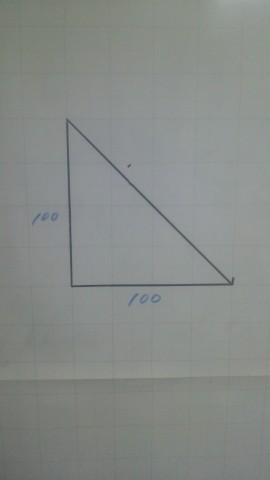

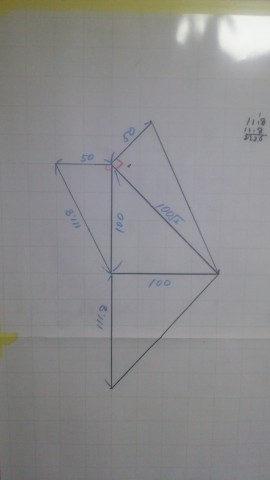

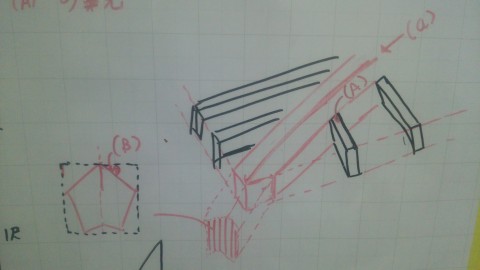

この展開図から

QA、配付垂木の鼻先の角度は

この展開図のどこか?

QB、隅木の山の角度はこの展開図で

どうやって出せるか?

QC、隅木の勾配はこの展開図のどこか?

というのを出すのが問題です。

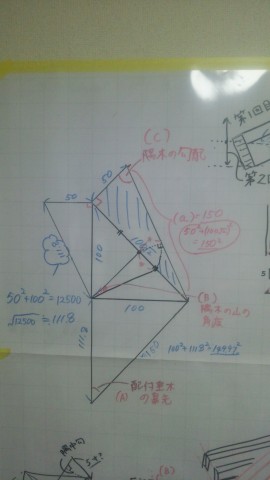

もったいぶらずに解説図を出します。

・

・

・

という事です。

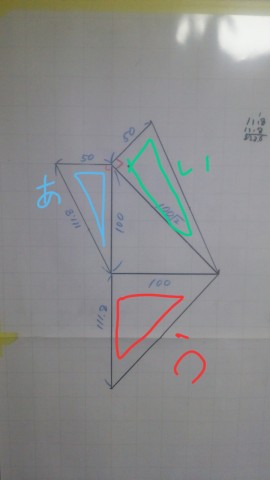

A.配付垂木の鼻先の角度

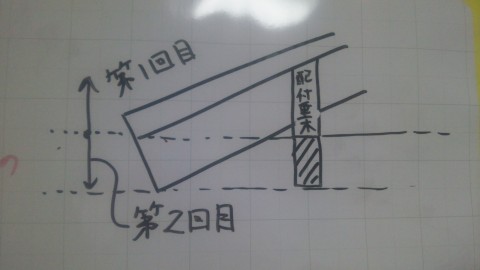

前回の内容で

「『あ』の三角形は平勾配」というのがヒントでした。

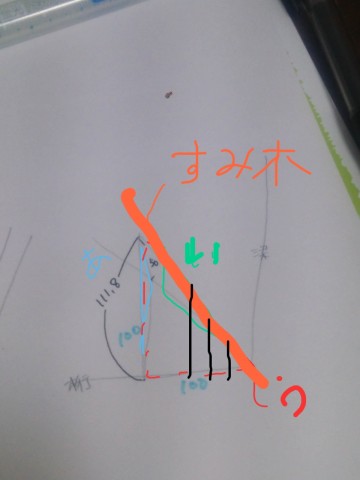

配付垂木(下図:黒線)は平勾配で隅木(下図:オレンジ)にささるようにつくので

なので「う」の三角形の一番てっぺんになるところが

配付垂木の鼻先の角度です。

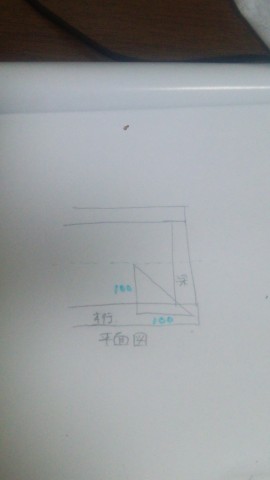

先にC、隅木の勾配はこの展開図のどこか?

ですが

これで「い」の三角形の斜辺が隅木を表します。

なので「い」の三角形のてっぺんの角度が

隅木の勾配(=隅勾配)となるのです。

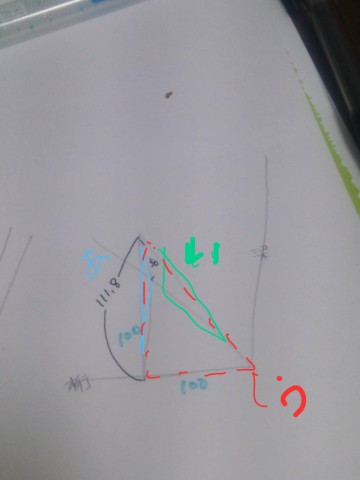

では最後に

QB、隅木の山の角度はこの展開図で

どうやって出せるか?

出し方は・・・

100√2の中点から隅勾配の線に対して、

直角に線を書き

その直角に出した線の長さを

100√2の線上に写して

図のように結んだ時に出来る角度が隅木の山勾配です。

んー!説明が難しいですね!

という事で

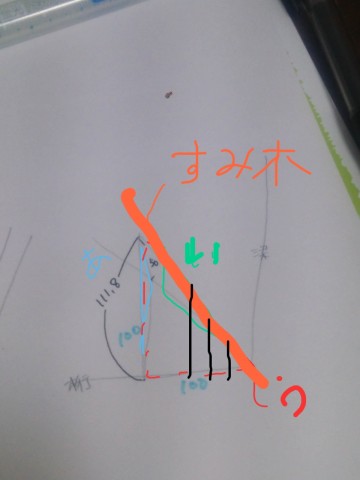

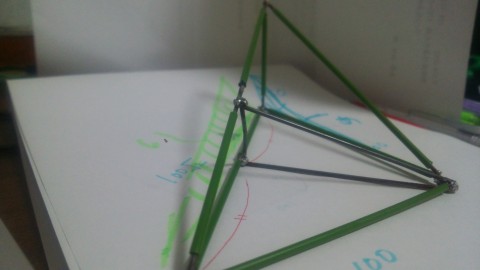

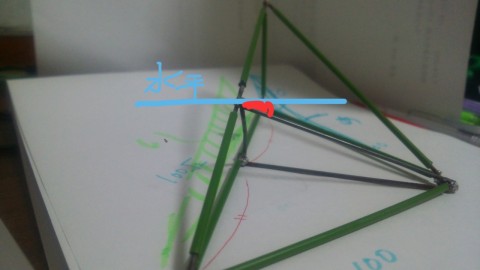

作ってみました。

ていっ!(この前、体得したはんだごてで作ってみました。)

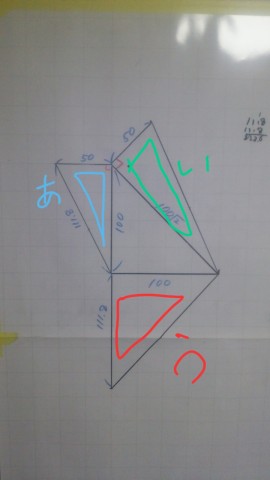

逆になりますが「あ」と「い」の三角形はここです。

ここが隅木の山の角度です。

この展開図とセットでご覧頂いて

「あー!」ってご理解いただければ幸いです。

長くなりましたが以上です。

次回のGTSは棒隅木の下半分について取り上げます。

お楽しみに!

明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

大分前のお話ですが・・;

先日の重さんの規矩術勉強会の続きです。

マニアックな話なので

あくまで勉強用として書かせて頂きます。

が数学の図形が得意な方なら、すぐ分かるかと存じます。

大工、建築の知識は一度おいといて

チャレンジしてみてください^^

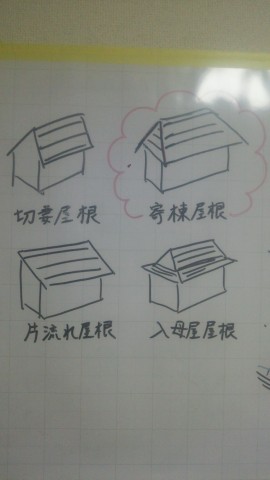

住宅で見られる屋根は大きく4種類あります。

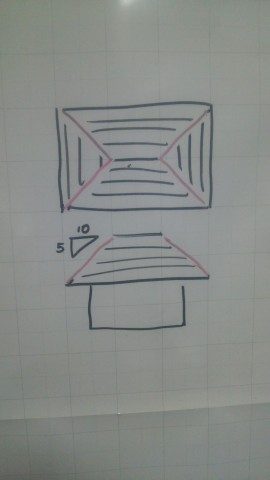

今回取り扱うのは右上の寄棟屋根です。

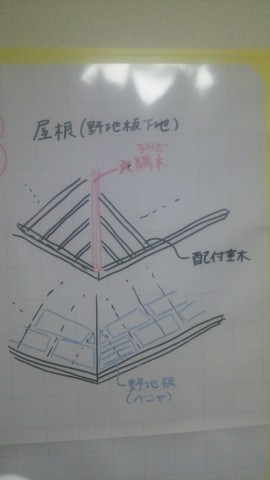

寄棟もそうですが他の屋根も

ほぼ同様に下地を組んで、ベニヤ(野地板)を貼ります。

勉強会では寄せ棟屋根の隅木(=すみぎ:赤線のところ)について

取り扱いました。

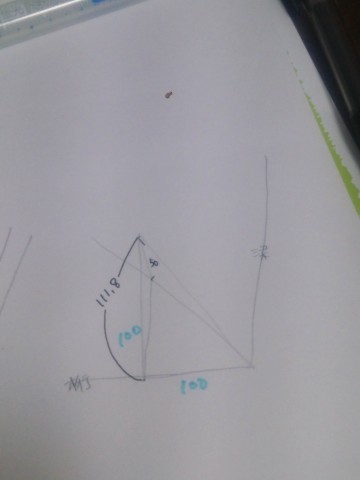

隅木を横から見た図で、隅木の上半分の

勾配と長さの元となる展開図を書きます。

この三角形はここです。

5寸勾配(50:100)で展開図を書きます。

こんな感じです。

どこがどうなのかというと・・・・・?

となるのですが(つたない絵ですみません><;)

「あ」は平勾配

「い」は隅勾配を表す三角形です。

さて重森先生からの問題は・・・・?

QA、配付垂木の鼻先の角度は

この展開図のどこか?

QB、隅木の山の角度はこの展開図で

どうやって出せるか?

QC、隅木の勾配はこの展開図のどこか?

AとCはこの展開図で既に出ているので

なぜココなのかが分かれば良いので

一番Bの問題が難しかったです。

Aは図で隅木と配付垂木が合わさっているところです。

数学でも答えや解き方がいろいろ有るのと同じで

この問題も一つ「これ!」とはっきりは言えないのですが

解説は近々させて頂きます。

では明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

現場には

この夏にピッタリなお化けたちが・・・・・!

グラスウールお化けです。

断熱、吸音の為に

彼らを天井下地の上に

つっこんで退治します。

成敗!!!

さて、一汗かいたとこで

前回の続きです。

母から課せられた夏休みの宿題。

お厨子づくりの件です。

百円均一で買った蝶番をつけて

ボンドくれて・・・

フィニッシュでパチパチ。

意外としっかり固まりました。

屋根をつけて

ヤスリで面とったり、土台をつけて仕上げたら・・・・・。

完成です◎

ちゃんと観音開きます。

若干の反省点はありますが、

思いのほか早く形になって良かったです。

無事に収まりました。

以上「ながと木工」の初仕事でした。

明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

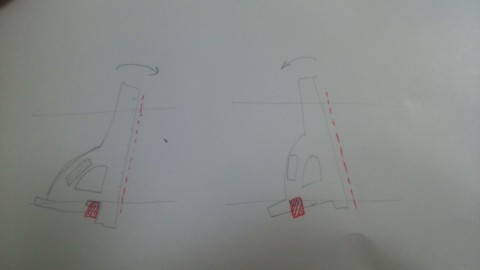

先日の「エルアングル」という道具の使い方の続きです。

ご存知の方はすみません。

マニアックな話です;

これは最近、菊地大工に教わった事なのですが

金と銀のエルアングルの下をみると・・・・?

何やら不思議な穴が空いてます。

エルアングルは本来、矩(=かね:直角)に切りたい時に

多用するのですが、

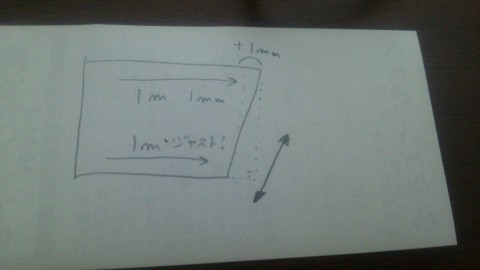

稀にこのように切りたい時があります。

ん〜?どうしましょうか?

ここで先ほどの穴を使います。

右側の穴にプラスチックの小片(=サッシスペーサー)を挟みます。

これを穴に挟む事で

このように矩に切る道具で

矩じゃない角度に切る事ができます。

なんとも単純なのですが

単純だった故に驚きました!

便利な道具がもっと便利になった瞬間でした。

この調子で板ものをバンバン切ります!

明日も現場に行ってきます!