2週続けて、週末の天気が雪でしたね。大変です。

特に建設業界は・・・

「大工(土方)殺すにゃ刃物はいらぬ、雨の3日もふればいい」

なんて昔は言われてたみたいですからね。

でも、今回は職種問わず、大変だったと思います。

皆様、大丈夫だったでしょうか?

ひとまず、週頭は天気がよさそうでほっとしています。

こんにちは、福田です。

今日は、先日竣工しました現場の手摺を、ご紹介します。

まずは、完成形。

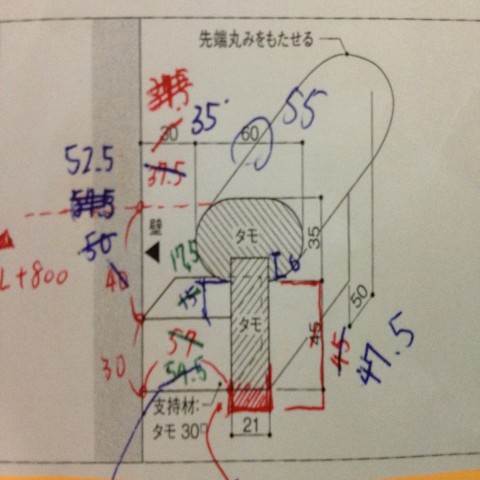

設計士がこのような図面を渡してきたのですが、

初めは何で楕円?なんて思いましたが、

お施主様のご家族に足腰の悪い方もいらっしゃるので、掴む・もたれかかる・手提げ袋をひっかける(エンド部分)

ことのできる、「この楕円がベストなんです」との熱い思いを受け、作ってみました。

どうせやるなら、設計士の熱い思いに負けず、図面通りの寸法ではなく

試作品を作り、現場で実際に握ったり、有効幅など考慮して寸法を決めていきました。(図面のボールペン字)

そして、部材の寸法きめて、溝をつき、

15Rのルータービットで丸くするのですが、先に面を取らないと、焦げますよ!(しかも、タモだから余計に・・・汗)

そして、あらかじめ先行して、現場につけておいたコマと絡めれば、完成・・・ですが、

塗装後、タモなどは目が起きやすく、毛羽立ってしまうので、再ペーパー掛けも忘れずに。

その時、大活躍するのが、通称「もじゃペーパー」。

塗膜を傷めず、毛羽立ちを抑える。最高です。

お引き渡し後は、お施主様にも使いやすいと喜んでもらえて、うれしくて手摺を「ナデナデ」してしまいました。

そんなこんなで、いつもとは違う手摺を作ってみたのですが、

数ある選択肢の中から、お施主様のことを考え、一つの答えを提案する。

しかも、それが浮いたり変に主張したりせず、しっかりと家全体のバランスまで考えてある。

大工は、設計からも学ばせてもらえることがたくさんあると、私は思っています。

しかも、内製化してるからこそより、深く。

今回は、小谷設計士。いい勉強させてもらいました。

ここ数日寒いですね!

高橋です。

今の現場ですが、家の中の工事は残工事を残すのみとなり、今はクロスや塗りなどの内装屋さんが入っています。

下塗りからの仕上げです。これは左官屋さんの仕事。

この機械何かわかりますか?

これ、クロスにのりをつける機械だそうです。

はじめて見たので写真撮っちゃいました。便利なものがあるんですね!!

ちなみに大工の僕たちは、ウッドデッキなどの外工事を行っています。

すごく寒いし、材料が重いので、体の節々に痛みが...

また、先日配管隠しの壁を作るのに、焼杉施工を行いました。

ビフォー、アフターです。

かっこよくないですか?

外壁は自分が張ったのですが、焼くのがすごく大変でした。

仕上がりはすごく綺麗になったと思います。

バーナーで焼いて

たわしですすを落とし、濡れ雑巾で拭くと完成です。

このように、外工事も着々と進んでいます!!

ただ、ほんとに寒い!!皆さん風邪引かないようにしましょう!

はやく暖かくなれーーーー!!!

今年初投稿ですが、1月もあと1週間ちょっとになってしましました。。。

日にちが経つのがものすごく速いと感じる今日この頃です。

こんにちは、宮下です。

昨年11月から始まった、H様邸の木工事も完了間近となっています。

以前にもお話ししましたが、H様邸では色々な羽目板を貼っています。

そして、そんな羽目板もあとは腰壁を残すばかりとなりました。

腰壁には杉の赤味の部分の板をつかっているのですが、今日はそんな腰壁の貼り方をご紹介したいと思います。

まずは、こちらが完成形となります。

腰壁とは、生活傷がつきやすいとされる腰高まで傷対策として貼られる板壁のことです。

傷対策といいつつも、木が前面にでていると、やはり温かみがある部屋になって、とてもいい感じです。

H様邸の腰壁には、4種類の部材が使われているんです。

板材は、材料屋で手配したものですが、巾木・腰見切り・縦見切りの3種類は、大工が加工してつくりました。

ひとつひとつは小さな部材ですが、それぞれが組み合わさると、最初の写真のようにキレイな壁に仕上がるんですね。

板材を貼る上で重要なこと、それは色味や、木目のバランスをみること。

このように仮並べをして、一枚だけ目立ったり、偏ったりが無いように材料を選んでから貼ります。

そして、巾木→板貼り→腰見切り→縦見切り という順番で貼っていきます。

またしても、貼るのに夢中で途中経過の写真がほとんどありませんが、

それも板張りがスムーズにいったからかもしれません。

というのも、ひとつひとつの部材の加工精度が悪いとすんなりいかずに時間ばかりが過ぎてしまうからです。

どの部材も精度よく加工されていたので、現場では、サクサクと貼れてしまったのです。

久々の投稿で、長くなりぎてしまいました![]()

お付き合い頂きありがとうございました![]()

新年あけましておめでとうございます。

今年も日々精進でがんばっていきたいと思います。 油谷です。

さて、年明け早々、加工場をのぞくと後輩がなにやら作っていました。

椅子ですね。

でもこれ、単なる椅子じゃなく、2級大工技能士の課題なんです。

今年から課題がこれになったらしく、後輩たちが夜な夜な練習してました。

中には年末、実家に帰らずに練習してたなんて猛者まで![]()

もうすぐ本番らしいので、最後まであきらめずにがんばってほしいですね。

今年もあと少しですね。

高橋です!!

今日は、現場で使用している枠の加工について紹介したいと思います。

名前で言えば 「八掛け枠」。

形は

こんな形です。

なぜこのような加工をするかというと、

「見付け」

仕上がったときに見える部分を少しでも薄く見せたいためなんです!!

加工の手順としては、

まず見付けの部分を残して切込みを入れます。

そこを目指して45度に切り落とします。

この後面を取れば、片側完成です。

これを両側施工し、取り付けます。

画像は笠木ですが、この現場の枠は全てこの加工がされています。

斜めじゃなくて、直角でもいいのでは??と思われるかもしれませんが、

直角だと薄い部分が多く、枠の強度も落ちますし、仕上がった塗り壁や、クロスの割れる原因になりやすいんです。

ちなみに、壁の入り隅には

こんな形の見切りが使われているんです!!

これはまた次回紹介します!!

枠ひとつをとっても、さまざまな工夫がなされているんです。

本当にこの現場は見所満載です!!

もうすぐ完成なのでラストスパートがんばります!!