こんにちは!

大工工事部のながともです。

俗にいうDIY

みなさんも耳にした事があるかと存じます。

Do It Yourself 自分の手で、ものづくり。

という事ですね。

現場でも

「あれが欲しいな〜」と

余ったもので作るものがあります。

玄関に置くものです。

っということで

休憩の数分を使って

レッツDIY!

ベニヤ板に30×40の野縁材をつける。

フローリングの余りをちょうどいい大きさに切って

あとは組み立てるだけ!

休憩時間終了!

仕事、仕事・・・・・

さてお昼のチャイムが鳴りました。

私の縄張りが2階なので

2階で準備した材料を下ろして・・・

玄関の一角へ。

インパクトドライバーとビスを使って留めれば・・・・

下駄箱の完成です◎

大工によっては

ビスを使わずに組み立てられる

下駄箱を作ったり

引き違いの扉がついていたり・・・・。

と工夫を凝らしたものも有りますが

新人大工の為にも

一番簡単な基本形の下駄箱を作ってみました。

親方に頼まれたら自分のアレンジ加えつつ

上手く作るんだぞ!

だいくが

いとも簡単に

やっちゃうこと

DIYです。

なんて冗談はさておき・・・。

良いアイデア浮かんだら

自分の手を使ってDIY。

上手く作れた時の小さな達成感は

良いものです^^

今度は何を作ろうかと試行錯誤しつつ・・・

明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

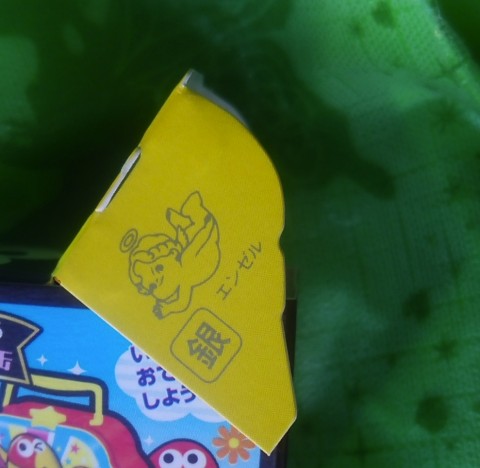

たまに朝ふと食べたくなって買うのですが

ついに現れました!!

春という事もあり、彼に近い髪型にしました。

改めまして大工3年目になりました!ながともです。

本年度もこのブログを通して

ご覧いただいている皆さんに

大工の楽しさをお伝え出来れば幸いです。

さて現場には・・・・

季節外れのクリスマスプレゼント!

・・・・ではありません。

窓枠、ドア枠でございます。

えっ?

お部屋についてる窓の枠やドアの枠は

「ロの字形」や

「コの字形」ですよね?

なもんで。

レッツ!窓枠!

梱包を開け〜の・・・

組立て〜の・・・・

下地にはめ〜の

固定します。

単純ではありますが

新人の時は「お施主様の目につくところ」

という事で神経使いますし、

先輩に「窓枠やって。」と言われると

怯む自分が居ました。

今でもドキドキわくわくな

緊張感で窓枠をつけますが・・・・

新人の時と違うのは

「私に窓枠任せてください。

その間、重さんは他の事に専念してください。」

と胸張って言えるようになった事です。

・・・・という事で重さんは

勝手口庇の軒天下地を

さらっとまとめてくださいました。

はっ・・・・早い。

窓枠に限らず、少しずつレベルアップしていきたいです。

00はお前に任せた!と言ってもらえる事が

少しでも増えるように・・・。

明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

「いやぁ〜あったかくなって来たな。」

とかすかな春とともにこのお方が・・・。

それはさておき・・・

内部では

2階は通気くんを退治し、

1階に音が響かないように床テックも施工完了。

この日は

重森大工は会社で加工しており

一人寂しくお留守番しつつ

1階で床下断熱です。

(土台、柱などが緑色に見えるのは

防蟻処理した後なのでご安心ください)

ここにあるものをこのように貼付けるのですが・・・

大学で建築学科卒業、在学中の方は

模型でこれを使っていたのでは?

というより私も使ってました。

模型に限らず現場でも活躍するのです。

外壁面から1m範囲内の基礎に敷き詰めたら・・・

スタイロのすき間をウレタンスプレーで

シュー!

モコモコモコ!

これで床下の外から伝わってくる

冷たい空気をシャットアウトです。

この仕事する時にしみじみ学生時代を思い出します。

当時も今も

我武者羅な生き方してますが^^;

でも少しずつ自分の糧となっているのを信じつつ・・・

明日も全力投球で現場へ行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

雨、風、寒さ・・・・という

自然との戦いでもある

外作業が一段落し、

内部でも監督の志村さんと設備屋さんが

作戦会議を進行させております。

大工仕事でも

満を持して

彼が登場!

ご存知!「通気くん」です。

大工ブログでもお馴染みになってきました。

この仕事にさしかかると

なんか夢中になるのかテンションが上がります。

今回は彼の話はさておき・・・

先日、大工1〜3年目の勉強会にて

大工として「墨さし」を使って

綺麗にカッコいい墨が出せるようにしよう!

ということになり

指導担当の鈴木大工の墨さしレクチャー

翌日、さっそく現場で実践です。

墨さし自体はこのように竹で出来ており、

最も重要なのは

「筆のように」仕込む事。

購入してすぐに先端を削って尖らす!

のではなくまずは水に「つけこむ」所から始まります。

これで両端を柔らかくしてから自分の好みにあわせて

細工をしていきます。

鈴木大工のレクチャーの詳細、

続きの細工は

次回ご紹介します。

では明日も現場に行ってきます!

こんにちは!

大工工事部のながともです。

前回の社内技術テスト後半戦の続きです。

お昼休みを挟んで

試験自体も後半にさしかかり・・・・

ん?

同期の浦谷大工がここで闘魂注入。

彼曰く「帰りの車を運転するために」と・・・。

健気(けなげ)です。

さぁ私も出来てきました。

まだまだこれからです。

このようにさしがねをあてて

矩(かね=直角)がどうかを確かめて仕上げたり・・・・。

1・2・3年目とそれぞれ異なる課題を完成させ提出。

矩かどうか、寸法が正確か、

仕口(=繫ぎ目)が綺麗についているかなど

評価されます。

点数がついてそれぞれ一喜一憂したと同時に

試験が終わった開放感に充たされます。

この感覚、ペーパーテストや設計課題を連想・・・

学生時代を思い出します。

当日の結果は・・・・・

一年目:平野大工

二年目:木村大工

三年目:川辺大工

おめでとうございます!

日頃の鍛錬、センスの光る個性、繊細な仕上がりを追求する技術。

それぞれ陰ながらの努力あってこその結果だと思います。

1年目は得意不得意を見つけながら次回へ。

私たち2年目は今回の反省点をバネに最終回へ。

これで3年目の先輩大工は卒業!

ということでお疲れさまでした!!!

もう一人、労うべき方が・・・。

テスト中、大工の真剣な眼差しを捉えようと

デザイン部の中嶋さんが撮影にきてくださいました。

試験中の写真も中嶋さんをはじめ

鈴木大工、山中大工撮影のものです

(提供ありがとうございます。)

私自身の結果としてはまだまだです。

悔しかったことの方が多かったので

この気持ちを忘れず次回のテストに

持ち越したいと思います。

と決意を新たに

明日も現場に行ってきます!